-

GeoGPT: 面向地球科学的开放、透明与集成化大语言模型平台

GeoGPT: 面向地球科学的开放、透明与集成化大语言模型平台肖倚天 研究员 DDE 国际研究中心(浙江)之江实验室

GeoGPT 是面向地球科学领域的开源大语言模型平台,旨在推动新一代人工智能下的科研范式转型与开放科学实践,融合大数据、生成式人工智能与多模态技术,支持文献理解、地质图解析、科学问答、智能体构建等多元应用场景,赋能古生物演化、深部物质探测、页岩油开发等重大科学问题研究。平台具有严格的知识产权合规机制和国际治理架构,推进开放获取、数据互通与模型开源,构建具有可信性、公平性和可持续性的科研创新生态范式。 -

DEEP:开放科学的实践案例与思考

DEEP:开放科学的实践案例与思考杜震洪 教授 浙江大学

地球科学具有全球性、系统性、综合性与复杂性等特点,是开放科学实践的重要学科之一。当前,全球气候变化、极端灾害频发、生态系统退化和资源短缺等挑战日益严峻,认识地球系统演化史,亟需基于科学数据的全球协同应对。深时数字地球国际大科学计划正是倡导开放科学的典型案例。报告简要介绍深时数字地球的使命与愿景,从开放数据、开放模型、开放平台等视角分享深时数字地球国际大科学计划大平台 DEEP 作为开放科学实践的思考与成效,展望开放科学实践中的问题与对策。 -

开源与国际合作

开源与国际合作竺彩华 教授 对外经济贸易大学

作为一种颠覆性的协作模式和创新引擎,开源正在深刻重塑全球科技创新版图的同时,也在驱动国际分工合作模式和全球化模式的新变革。本报告将围绕三个问题展开:一是闭源范式的传统全球化之殇,二是开源范式的新型全球化之光,三是中国的战略视角与实践路径。 -

科学数据的开放共享与国际合作生态

科学数据的开放共享与国际合作生态马俊才 研究员 中国科学院微生物研究所

世界微生物数据中心(WDCM)长期致力于在世界范围内微生物数据和信息的有效获取和广泛利用,主导了全球微生物资源目录 、全球万种微生物模式菌株测序计划、全球未培养微生物培养组计划,为全球 80 个国家的 870 个微生物资源保藏中心提供数据服务,促进了国际微生物领域开放科学和生物技术的跨越式创新发展。 -

综合极端条件实验装置加速向全球开放共享

综合极端条件实验装置加速向全球开放共享周睿 研究员 中国科学院物理研究所

综合极端条件实验装置是国际领先的大型科研用户装置,集极低温、超高压、强磁场和超快光场等极端条件于一体。自投入运行以来,装置面向全球开放,已吸引来自丹麦、德国、法国等 10 个国家的 13 家科研机构利用该装置开展研究。此外,装置还与德国马克斯·普朗克固体化学物理研究所合作,联合设立了“极端条件下的量子材料与物理联合研究中心”。本报告分享在推动装置开放运行、促进国际合作交流及提升国际化水平方面的具体实践与经验。

第197次:开放科学范式与创新生态融合

论坛执行主席

-

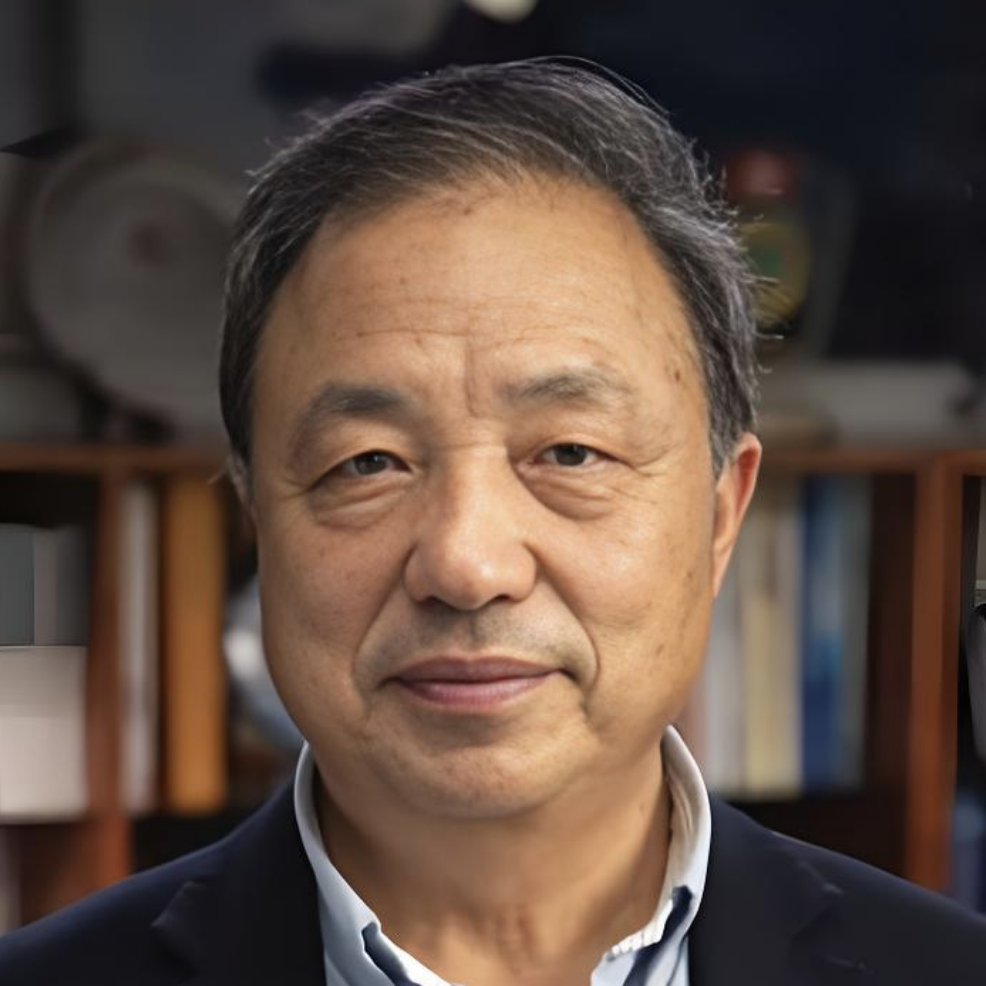

杨卫院士

杨卫院士

-

郭华东院士

郭华东院士

-

杨树锋院士

杨树锋院士

论坛日期:2025年6月19-20日

论坛地点:浙江大学海宁国际校区(浙江省嘉兴市海宁市海州东路718号)

承办单位:中国科学院学部学术与出版工作委员会、中国科学院技术科学部、中国科学部地学部

论坛摘要

我国在开放科学领域实践超过20年,在数据共享基础设施建设、国际合作网络拓展等方面成果显著,但仍面临关键挑战:短期内,需加快全国性科学数据平台建设,破除数据壁垒;长期来看,亟需深度参与全球开放科学治理、构建具有国际影响力的开放创新生态。同时,人工智能、大数据等新兴技术的发展,为科研数据智能化共享与多元化科研体系构建带来机遇,也对我国如何在开放科学新赛道中实现技术突破与制度创新提出更高要求。在此背景下,2025年6月19日至20日在浙江海宁召开了以“开放科学范式与创新生态融合”为题的科学与技术前沿论坛,深入研讨开放科学驱动下的科研范式变革与生态构建,以高水平开放赋能科技自强,以科技自强引领高水平开放。详情...

主题报告

主办单位:中国科学院学部学术与出版工作委员会

技术支持:中国科学院计算机网络信息中心

关于学术引领网站上的任何文字、图片、视频资料的使用必须经过中国科学院学部工作局的许可

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

通讯地址:北京市海淀区中关村北一条15号(100190)