-

薄膜太阳能电池的机遇与挑战

薄膜太阳能电池的机遇与挑战孟庆波 研究员 中国科学院物理研究所

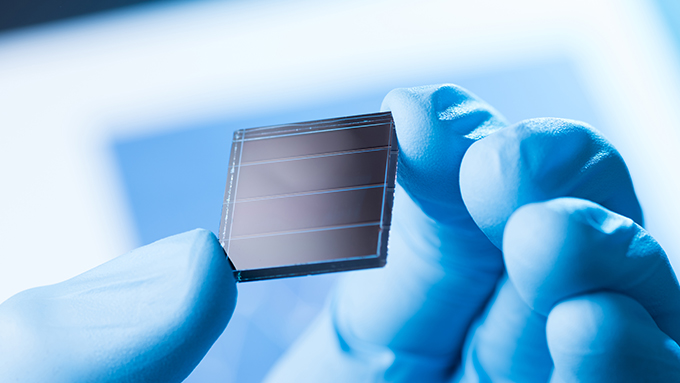

薄膜太阳能电池,因其在轻便、可柔性化制备以及多场景应用等方面的显著优势,受到了广泛关注。团队二十余年来一直从事薄膜太阳能电池关键材料和技术研究。通过对太阳能电池电荷损失微观过程的精准测量和物理机制认识,对光电薄膜制备中的多相演变、表界面缺陷和器件稳定性进行深入研究,进一步认识薄膜太阳能电池构效关系,在高性能、低成本、高稳定的薄膜太阳能电池的研发中取得了一些研究成果。本报告将重点介绍钙钛矿薄膜太阳能电池、铜锌锡硫硒薄膜太阳能电池研究领域的最新进展、目前面临的问题和对未来工作的展望。 -

高效光电转换技术的新需求与新发展http://videozh.cas.cn/masvod/public/2025/08/01/20250801_198660a397d_r36_1200k.mp4

高效光电转换技术的新需求与新发展http://videozh.cas.cn/masvod/public/2025/08/01/20250801_198660a397d_r36_1200k.mp4李欣益 研究员 中国航天科技集团上海空间电源研究所

空间高效太阳电池是空间飞行器最重要的能源获取手段。光电转换的持续提升对提升飞行器性能有着重大支撑作用,也是光电转换技术的永恒追求。“十三五”以来,我国高效光电转换技术快速提升,空间太阳电池性能达到国际先进水平。随着我国空间科学研究与空间设施建设的深入,各应用领域对空间电源提出新需求,空间发电技术已向着“更高效率、更强抗辐、更低成本、轻质柔性”四个方向深化发展。报告围绕上述四个方向发展,对现阶段技术发展水平进行了简要梳理总结,并给出十五五的牵引性需求。 -

高效 TOPCon 太阳电池关键界面特性及技术进展http://videozh.cas.cn/masvod/public/2025/08/01/20250801_1986614cf34_r36_1200k.mp4

高效 TOPCon 太阳电池关键界面特性及技术进展http://videozh.cas.cn/masvod/public/2025/08/01/20250801_1986614cf34_r36_1200k.mp4叶继春 研究员 中国科学院宁波材料技术与工程研究所

多晶硅钝化接触太阳电池(通常称为 TOPCon)采用超薄氧化硅和重掺杂多晶硅实现背面钝化和载流子收集,具有 28% 量产效率潜力。中国从 2017 年开始量产研发工作,在 2022 年获得突破。经过全行业持续努力,量产效率>25.3%,市场占比> 70%,已成为晶硅太阳能领域的主流技术。本报告将围绕TOPCon 电池的发展历史和技术演化展开,重点围绕电池的核心功能层超薄氧化硅和重掺杂多晶硅的制备和界面特性,阐述并揭示该功能层对器件的影响规律。 -

全湿法工艺下的可印刷介观钙钛矿太阳能电池http://videozh.cas.cn/masvod/public/2025/08/25/20250825_198e0ba423d_r36_1200k.mp4

全湿法工艺下的可印刷介观钙钛矿太阳能电池http://videozh.cas.cn/masvod/public/2025/08/25/20250825_198e0ba423d_r36_1200k.mp4韩宏伟 教授 华中科技大学

单针对全湿法制备薄膜质量难以满足光电子器件需求的难题,我们自主研发了基于三层介孔膜结构的可印刷介观钙钛矿太阳能电池,其特点是在单一导电衬底上,逐层印刷二氧化钛层、二氧化锆层及碳对电极层,之后填注钙钛矿吸光材料,烘干即完成器件的制备。载流子动力学研究显示,填充于电子传输层介孔中的钙钛矿吸光产生的电子被就近快速选择提取,实现载流子的 3D 注入,随后空穴和电子分别独自传输到正负电极,这一独特的工作机制实现了载流子的有效选择性提取,器件仿真结果显示这种独特的结构设计器件对薄膜质量展现出更高的容忍度,为突破全湿法制备高性能光伏组件奠定了基础。依托于三层介孔膜结构在稳定性及光电转换方面的固有优势,通过结晶动力学控制、界面修饰等过程,获得了光电转化效率及稳定性的突破。 -

高效率钙钛矿叠层太阳能电池中的界面科学研究http://videozh.cas.cn/masvod/public/2025/08/25/20250825_198e0bbade8_r36_1200k.mp4

高效率钙钛矿叠层太阳能电池中的界面科学研究http://videozh.cas.cn/masvod/public/2025/08/25/20250825_198e0bbade8_r36_1200k.mp4林仁兴 研究员 南京大学

钙钛矿叠层太阳能电池凭借带隙可调、低温制备优势,与晶硅等材料结合可突破单结效率极限,是下一代光伏核心方向。针对其多界面复合损耗、能级失配及稳定性难题,本研究系统探索界面调控策略:开发低光损互联层结构,抑制光学 / 电学损耗,破解叠层效率瓶颈;创新埋底界面钝化材料与工艺,降低空穴传输层缺陷密度;阐明电子传输层界面钝化机制,设计梯度能级匹配结构;构建电极阻隔层,阻断水氧侵蚀路径。通过界面工程协同优化,实现载流子高效提取与器件长效稳定,连续 11 次刷新叠层电池世界效率纪录(最高认证效率 34.6%),同步推动钙钛矿叠层技术从实验室向产业化迈进。

第192次:界面科学与高性能太阳电池

论坛执行主席

-

包信和院士

包信和院士

-

李树深院士

李树深院士

-

杨德仁院士

杨德仁院士

论坛日期:2025年3月30-31日

论坛地点:苏州实验室(江苏省苏州市工业园区若水路388号)

承办单位:中国科学院学部学术与出版工作委员会、中国科学院化学部、中国科学院信息技术科学部

论坛摘要

我国光伏领域经过几十年的发展,已构建了成熟的晶硅和III-V族多结技术体系,并形成了相应的民用和航空产业链,钙钛矿等新兴材料和叠层器件的创制亦处于国际领先地位。然而,光伏领域仍面临诸多挑战,如:器件效率难以大幅提升、大面积模组效率难以保持、空间辐照稳定性瓶颈难以突破等。在此背景下,2025年3月30日至31日在苏州召开了以“界面科学与高性能太阳电池”为题的科学与技术前沿论坛,深入研讨各类光伏体系的界面科学共性机制,以期促进新一代光伏材料和器件技术路线的形成,推动我国在该领域的可持续性发展和抢占科技制高点。详情...

主题报告

主办单位:中国科学院学部学术与出版工作委员会

技术支持:中国科学院计算机网络信息中心

关于学术引领网站上的任何文字、图片、视频资料的使用必须经过中国科学院学部工作局的许可

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

通讯地址:北京市海淀区中关村北一条15号(100190)