-

有机神经电子材料http://videozh.cas.cn/masvod/public/2025/12/18/20251218_19b2f52cf55_r36_1200k.mp4

有机神经电子材料http://videozh.cas.cn/masvod/public/2025/12/18/20251218_19b2f52cf55_r36_1200k.mp4马伟 教授 西安交通大学

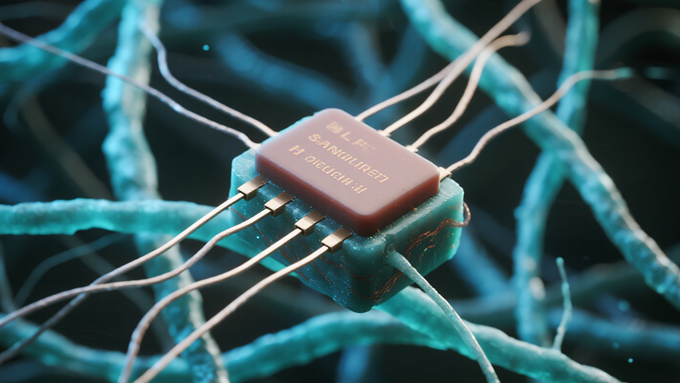

现有计算硬件采用冯·诺依曼架构,即存储模块,处理模块和传感模块物理分离,且结构材料各不相同,严重限制了硬件的性能,并增加了能耗。本课题组通过材料与器件设计创新,成功开发出兼具传感、存储与计算功能的有机电化学晶体管(OECT),并实现其在神经形态硬件中的突破性应用。针对传统OECT在传感与存算模式下的离子动力学矛盾,研究提出垂直结构设计、聚合物沟道选择性掺杂及栅极反应控制策略,使器件同时具备多模态生物信号(心电/肌电/眼电)与物理信号(光/热/化学)的高灵敏度感知能力,以及11-bit电导状态、低编程随机性和超万秒保持时间的非易失性突触特性。基于均质集成理念,研究构建了1T1R单元组成的可重构神经网络,支持人工神经网络与脉冲神经网络架构,其在心脏疾病实时诊断和手写数字识别中分别实现100%和90%的准确率。通过创新梯度双连续结构优化离子/电子传输矛盾,器件性能显著提升:易失模式下响应速度达27 μs,非易失模式下记忆频率突破100 kHz。研究进一步开发出全OECT集成的柔性人工神经,模拟生物神经的感受器、胞体与突触功能,实现感知-处理-记忆一体化。植入实验证实其可恢复小鼠条件反射能力,工作频率覆盖生物视神经全频段(250 Hz)。该研究为高算力感存算一体芯片及可植入神经形态硬件的发展提供了重要基础。 -

眼部可穿戴电子材料与器件http://videozh.cas.cn/masvod/public/2026/01/21/20260121_19bdea1781a_r36_1200k.mp4

眼部可穿戴电子材料与器件http://videozh.cas.cn/masvod/public/2026/01/21/20260121_19bdea1781a_r36_1200k.mp4沈国震 教授 北京理工大学

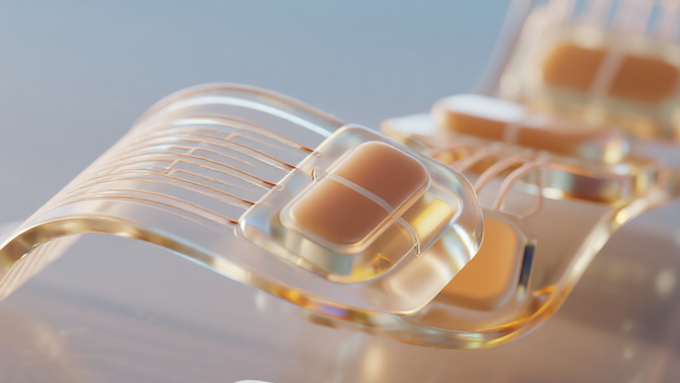

眼睛是人体内最复杂的器官之一,包含丰富的生理信息,例如眼压,角膜温度,pH值和一些代谢物标志物等等。智能隐形眼镜,是实现非植入式传感的重要一环。它可以通过监测一些物理信号实现诊疗,这是一种无创的方式,并且涵盖的范围很广,比如说通过电化学信号检测葡萄糖,通过光学谐振检测眼压变化等等。在获得实时的生理信号后,经过信号处理,角膜接触镜还可以作为治疗平台,提供药物释放、热疗、电刺激等。在此次报告中,将简要介绍我们团队近期在该领域取得的一些进展。 -

全钙钛矿叠层太阳能电池及产业化http://videozh.cas.cn/masvod/public/2025/12/18/20251218_19b2f606f8b_r36_1200k.mp4

全钙钛矿叠层太阳能电池及产业化http://videozh.cas.cn/masvod/public/2025/12/18/20251218_19b2f606f8b_r36_1200k.mp4谭海仁 教授 南京大学

钙钛矿光伏技术凭借其高效率、低成本和制造工艺灵活等优势,被视为最具潜力的下一代光伏技术。近年来,单结钙钛矿电池实验室效率已突破27%,全钙钛矿叠层电池效率已经超过30%,钙钛矿/晶硅叠层电池效率接近35%,展现出超越传统硅基光伏的性能潜力。然而,该技术的大规模商业化仍面临大规模制备、可靠性等关键挑战。本报告将系统分析钙钛矿光伏的技术竞争力、产业化进展及未来市场定位,并探讨其与晶硅技术的互补或替代关系。未来,钙钛矿光伏有望在5-10年内实现大规模应用,尤其在叠层电池、柔性光伏及建筑一体化(BIPV)等领域占据重要市场地位。 -

聚焦科技成果转化 赋能新质生产力发展http://videozh.cas.cn/masvod/public/2026/01/21/20260121_19bdea98fc6_r36_1200k.mp4

聚焦科技成果转化 赋能新质生产力发展http://videozh.cas.cn/masvod/public/2026/01/21/20260121_19bdea98fc6_r36_1200k.mp4吴明铂 教授 青岛科技大学

科技成果转化是将知识创新转化为现实生产力的关键跃迁,是地方高校服务区域高质量发展的战略支点,更是孕育和催生新质生产力的核心引擎。当前,全球科技创新范式加速演进,国家创新体系建设进入攻坚期,对高校尤其是地方高校的成果转化效能提出了前所未有的更高要求。青岛科技大学置身于国家创新体系优化升级和区域高质量发展同频共振的历史方位,始终坚持扎根祖国大地办大学、立足经济社会发展需求办大学,围绕科技成果转化不断进行积极探索和有效尝试,逐步形成了适应时代发展要求、符合自身建设定位的“青科大模式”。青岛科技大学科技成果转化的主要做法有:一是通过厚植学科优势特色、强化人才队伍建设、提升科研创新实力等措施,发挥学科优势特色,夯实政产学研基础;二是通过强化顶层设计、激发人才活力、优化运行机制、创新路径探索等措施,深化体制机制改革,激发创新发展活力;三是大力推进有组织科技成果转化和有组织校企协同创新,对接行业发展需求,加快成果转化落地。本报告主要介绍和交流以上方面的进展。 -

无机半导体材料的超高塑性变形

无机半导体材料的超高塑性变形朱铁军 教授 浙江大学

当前柔性可穿戴电子和物联网等领域发展迅猛,面向复杂应用场景的自供电电源需求与日俱增。热电技术作为一种全固态能量转换技术,可利用环境温差实现热能向电能的直接转换,有望为复杂场景的低功率电子供电提供一种极具潜力的技术方案。面向曲面、复杂结构热源的低功率电子应用,迫切需要开发柔性热电技术。近年来,以Ag2(S,Te)为代表的室温塑性无机热电半导体的发现为开发高性能柔性热电器件提供了新的研究方向。理解无机半导体的室温塑性变形机制、开发兼具室温高热电性能和良好柔塑性的无机热电半导体材料是该研究方向的核心主题。本报告将介绍有关Ag2(S,Te)半导体的物相结构与脆塑性转变的关系,以及小应力作用下亚晶格非晶化做为塑性变形的新机制,利用这样的机制实现了该无机半导体材料的超高变形量以及类金属的塑性加工。

第199次:功能材料器件化与产业化

论坛执行主席

-

谢毅院士

谢毅院士

-

赵东元院士

赵东元院士

-

张跃院士

张跃院士

论坛日期:2025年8月13日

论坛地点:青岛银丰玥美酒店三楼多功能厅2

承办单位:中国科学院学部学术与出版工作委员会

论坛摘要

新型功能材料是推动科技进步与产业变革的核心驱动力,对提升国家竞争力、应对全球挑战具有战略意义。然而,从材料到器件再到产业化的转化过程中仍面临多重瓶颈,如,实验室样品与规模化产品在性能一致性、稳定性和成本控制之间存在显著差距;材料研发与下游应用需求脱节,产业链协同机制不畅。这些问题共同推高了产业化门槛与投资风险,严重制约了创新成果的高效转化。在此背景下,“功能材料器件化与产业化”论坛于2025年8月12日至13日在青岛召开,旨在搭建跨学科、跨领域的协同创新平台,在研讨前沿功能材料研发成果的基础上,推动其从基础研究向实际应用转化。详情...

主题报告

主办单位:中国科学院学部学术与出版工作委员会

技术支持:中国科学院计算机网络信息中心

关于学术引领网站上的任何文字、图片、视频资料的使用必须经过中国科学院学部工作局的许可

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

通讯地址:北京市海淀区中关村北一条15号(100190)