-

圈层动力过程整合与未来地球科学

圈层动力过程整合与未来地球科学郭正堂 中国科学院院士 中国科学院地质与地球物理研究所

地球科学的“主旋律”每隔二三十年就会发生一次变革。20 世纪初四次冰期理论的提出,使人类认识到第四纪曾有旋回性的寒冷冰期气候出现。1930~1940 年代对冰期旋回的天文解释最终导致米兰科维奇理论的诞生。1960~1970 年代以地球固体圈层运动规律为主攻对象的板块构造研究,导致板块理论的诞生,被认为是自然科学的重大突破,也极大地推动了矿产资源和灾害等领域的研究。80 年代开始的全球变化研究开启了另一主旋律,主要以地表流体圈层的运动规律为研究对象,旨在解决日益突出的环境问题,获得了一批前所未有的科学认识。但近年来越来越多的学者意识到,仅研究地球的固体圈层过程可能无法根本解决人类面临的资源问题,因为许多矿产资源受气候-环境演变的强烈控制;仅研究地表流体圈层过程可能也无法根本解决环境问题,因为固体圈层的运动通过控制海陆分布、地形及深部-表层碳循环等而控制气候-环境演变。整合地球所有圈层的关联过程和机制,才是解决环境、资源和灾害问题的出路。近年来,国际学术界提出一系列研究报告或科学计划,各自的侧重点虽然有所不同,但倡导的一个共同科学目标是理解从地质到人类尺度上,联系地球各个系统变化的物理、化学、生命和地质过程与机制。这种强调所有“圈层动力过程整合”的研究,是地球科学正在响起的又一个主旋律。圈层动力过程整合要求科学理念的变革。由于板块构造和全球变化研究已分别在地球固体和流体圈层的分尺度和分圈层过程整合方面取得长足进展,打破时空尺度的、穿越固体-流体圈层的、考虑“人类圈”的“跨维过程整合”就成为挑战中的挑战。这也要求科学方法学的变革,即从单一学科的研究真正转向多学科交叉研究,从定性研究转向定量化的过程研究,从相对独立的数据观测和数值模拟研究转向以新的关键数据获取和大数据支撑的“数据-模式驱使科学研究体系”。未来哪些国家能真正形成自主完善的“数据-模式驱使科学研究体系”,率先构建出以新数据获取和大数据支撑的、全面耦合地球固体-流体圈层和人类活动过程的先进数值模型系统,哪些国家就有望成为未来地球科学的引领者及重大理论突破的主要贡献者。 -

全球植被生长对气候变化的响应和反馈

全球植被生长对气候变化的响应和反馈朴世龙 中国科学院院士 北京大学

由于人类活动对地球圈层的显著影响,国际地层委员会认为地球已经进入了“人类世(Anthropocene)”这一新的地质时代。作为地球表层系统的主要组成部分,生物圈的变化是各国科学家和环境政策决策者普遍关注的重大科学问题。需要指出的是,植被作为生物圈的核心组分,其生长的变化不仅指示了气候变化如何影响生物圈,同时也通过植被-土壤-大气-水等多圈层的相互作用对整个地球系统有重要的反馈作用。因此自20世纪90年代开始植被生长变化研究得到了迅速发展,同时也不断涌现出新的问题与争论。本报告介绍 1980 年代以来全球植被生长增加即植被变绿的观测证据、驱动机制,及其对气候系统的反馈作用。 -

低空遥感技术助力地震破裂机理的研究http://videozh.cas.cn/masvod/public/2025/09/12/20250912_1993ca2a6e7_r36_1200k.mp4

低空遥感技术助力地震破裂机理的研究http://videozh.cas.cn/masvod/public/2025/09/12/20250912_1993ca2a6e7_r36_1200k.mp4刘静 教授 天津大学

地震破裂是断裂突然发生错动的过程,地表破裂是地震断层活动最直接的地表证据。大地震发生后,通过对地表破裂精细刻画,分析破裂动态扩展过程的特征,揭示断裂的摩擦和应力状态,有助于地震危险性评估。低空遥感技术,尤其是无人机激光雷达扫描或摄影测量,实现地震发生后快速采集数据,获取高分辨率的地表破裂图像。报告将选取两个地震研究实例,展示多种低空遥感技术在地震破裂机制研究中的作用。2010 年墨西哥地震产生 120 公里长的多断层破裂。震后高精度 LiDAR 记录了复杂的地表破裂带,包括之前未知的、隐伏在科罗拉多河三角洲巨厚沉积中的盲断层发生了错断。震前和震后差分 LiDAR 成像捕捉到了离断层弥散变形场,以及位移在阶区两侧主控断裂上此消彼长的互补关系等。这是国际上首次清晰地展示主断裂两侧弥散变形,对地震破裂的近地表位移亏损、断裂摩擦性质和地震破坏避让带的地震工程设计均具有重要意义。2021 年玛多地震发生在发育不成熟的江错断裂上;震前对江错断裂知之甚少。震后利用无人机首次在青藏高原高海拔获得了覆盖整个地震破裂的 3~5cm分辨率影像,基于此数据开展了玛多地震地表破裂的精细填图。破裂沿袭多个断裂段,其走向与区域应力场夹角有规律变化,成熟度也各不相同。不同于以往的研究强调断裂成熟度在地震破裂动力学中的重要性,玛多地震破裂表明,断层走向对变形和弥散度的影响大于断裂成熟度。因此,在地震危险性评价方法中考虑断裂走向与区域应力场的匹配度参数,将会提高评估的准确性。综上,低空遥感技术在地震破裂研究中发挥着越来越重要的作用。不仅克服因自然环境和路况难以抵达破裂带现场的限制,提高数据获取的效率和质量,还使得研究人员通过高精度地形刻画,详细分析地表破裂特征的丰富信息,揭示地震破裂的机理。 -

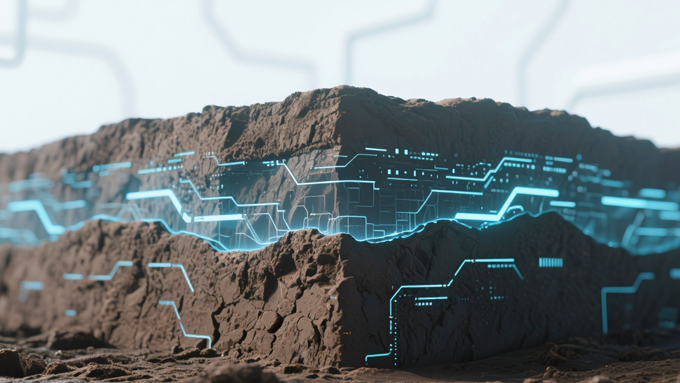

我国土壤时空变化研究新近进展

我国土壤时空变化研究新近进展张甘霖 研究员 中国科学院南京地理与湖泊研究所

土壤地理学是研究土壤时空分布规律、形成过程及其资源环境效应的学科,其主要目标和任务是理解土壤形成演化的关键过程与影响因素,并预测未来土壤-环境的共同演化特征。进入 21 世纪特别是新时代 10 年以来,我国土壤时空变化研究对象、内容与尺度发生了很大变化,逐渐向以土壤为核心的地球表层系统科学发展,重点关注高强度人为活动和全球气候变化背景下的土壤时空演变研究。报告围绕土壤地理学的新近发展态势,重点汇报土壤时空变化研究取得的一些重要进展。报告介绍了中国土壤系统分类基层分类(土族和土系)划分的原则、方法和标准建立的科学依据,以及基于定量土壤基层分类的《中国土系志》编撰;着重介绍基于土壤发生学理论的数字土壤制图理论范式的发展,以土系调查和历史数据为基础,通过建立土壤与环境因素关联知识库、知识驱动的多尺度土壤预测制图与不确定性评价模型,实现我国三维数字土壤制并在国际上建立了高精度数字土壤信息网格,为相关领域科学研究与应用提供了重要的基础数据支撑;针对未来土壤时空变化,介绍了多尺度、多情景土壤时空预测研究的进展,展望了未来土壤时空演变的数字表征理论与方法体系发展趋势。报告以土壤精准管理服务粮食安全、土壤有机和无机碳循环在土壤碳汇中的重要意义以及非传统应用领域为案例,总结了土壤时空变化研究创新成果的应用领域和相关进展。随着土壤信息获取方式的变革,未来土壤时空变化研究将向融合过程机理与数据驱动发展、信息应用领域将不断扩大,高精度、大范围、长时间序列的土壤时空信息将为智慧农业、土地管理和决策的创新发展提供重要保障。 -

东北亚气候过渡带近期年代际极端“干热化”特征及其成因

东北亚气候过渡带近期年代际极端“干热化”特征及其成因陈文 教授 云南大学

东北亚气候过渡带是一条重要的气候-生态-地理过渡界面,是季风环流和西风带环流的交汇地带,同时也是湿润区向干旱区的过渡地带。气候和生态的双重过渡使该区域具有极高的生态脆弱性和气候敏感性,特别近几十年来,受气候变化影响,东北亚气候过渡带区域面临着水资源匮乏、植被持续退化、生物多样性丧失等问题,直接影响我国北方生态屏障的安全。然而,以往研究多聚焦于传统季风区和干旱区的气候变化,对东北亚气候过渡带气候变化特别是其年代际变化关注相对匮乏。本报告主要介绍团队针对全球增暖背景下过渡带地区的年代际气候变化的研究。团队最早关注到过渡带地区自 20 世纪 90 年代开始成为全球降水减少最显著的区域之一;并且区别于传统季风区,该区域降水变化主要受中高纬大气遥相关的影响。另一方面,团队研究揭示出近几十年来该区域增温为北半球中纬度地区最强。少雨和高温使得该区域遭受了百年来罕见的“干热”状态。进一步使用最新的大样本集合模拟技术,研究量化了气候系统内部变率和人类活动对该区域气候变化的贡献,强调了多种内部变率在全球变暖背景下东北亚气候过渡带年代际气候变化中的协同作用。针对东北亚气候过渡带地区年代际气候变化的研究,可以显著提高我们对气候过渡带及周边地区气候变化机理的认识,也有助于更好地理解全球变暖的区域气候复杂响应,因而为保障我国生态安全和防灾减灾提供重要的科学依据。

第181次:地球科学研究:挑战与机遇

论坛执行主席

-

郑永飞院士

郑永飞院士

-

郭正堂院士

郭正堂院士

-

论坛日期:2024年11月3日

论坛地点:南方科技大学理学院 1142

承办单位:中国科学院地学部、《中国科学:地球科学》编委会

主题报告

主办单位:中国科学院学部学术与出版工作委员会

技术支持:中国科学院计算机网络信息中心

关于学术引领网站上的任何文字、图片、视频资料的使用必须经过中国科学院学部工作局的许可

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号

通讯地址:北京市海淀区中关村北一条15号(100190)